厄廷根还按照与大调音阶及和弦方向相反的倒影方式构成小调音阶及和弦。与C大调上行音阶相对的是c弗里吉亚小调下行音阶。与 C大三和弦相对的是小三和弦c-

![]()

-f,以f为基音下行构成。与C大调上四度下属和弦F-a-c相对的是下方四度的g-

![]()

-c小三和弦。按完全相反的原则解释大调和声与小调和声的关系。和声二元论是里曼和声理论体系的核心内容之一。

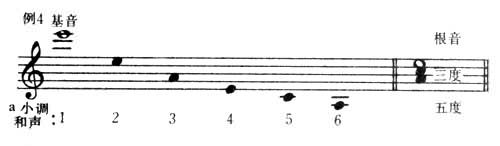

里曼接受了泛音列是大调和声来源的理论。在关于小调和声的来源方面,他同意厄廷根的在下行方向中确立小调以及上方共同泛音的思想,设想小调的基音在上方,小调和声从它的沉音列中产生(如例 4)。[]

因此,小三和弦的根音不是它的最低音而是五度音,音程关系由上往下计算。里曼曾以发音体的下方共振作为沉音列的物理基础。但这一设想当时被证明为无法成立。后来,里曼本人亦丢弃了为沉音列获得物理基础的想法,但仍坚持其二元论的观点。在里曼以后的和声二元论者有S.卡格-埃勒特(1877~1933),在两极相对的设想方面比里曼走得 更远。C大调上行音阶与它的三和弦的相对极为e弗里吉亚小调下行音阶与位置倒向、根音在上方五度音的三和弦(其主和弦为e-c-a)

![]()

即使功能标记也采用正写与倒写的方式以示区别,如大调正三和弦的标记为 T、D与C,而小调正三和弦的标记为

![]()

、

![]()

与

![]()

。除以上各种关于小三和弦的本源的观点外,黑尔姆霍尔茨以及近代的欣德米特、H.申克尔都曾提出小三和弦为大三和弦的变体,仅有三度音的大小变化的论点。综上所述,有关小调和声来源的理论,大致可分为3类:①与大调和声相反的原则构成的和声二元论。②小三和弦双重基音论。③与大三和弦相同来源的变体论。

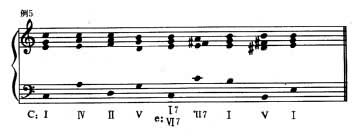

级数与功能 最初在复调音乐中,纵的音响由各声部之间的音程构成,和弦概念与调性观念均尚未形成,因此不存在和声级数问题。在数字低音时期,和弦由低音上方的音程组合构成,以低音为基础,形成各种和弦结构,但尚无和弦根音与转位的观念,因此也不涉及和声级数问题。18世纪中,随着大、小调音阶的确立,拉莫在和声理论方面提出了关于音程转位的论点,明确了一个原位和弦与它的转位和弦具有同一基音,为简化数字低音时期各种和弦结构创造了条件。他还提出了在和弦连接中,各和弦的根音(即基音)与实际低音意义不同。指出根音进行是和声的真正推动力量,破除了以往认为和弦最重要的音是低音的观念。他第一个应用了属音这一术语,以表明“下方的属音”的意义,他指出属和弦与下属和弦各为主和弦的上方五度与下方五度的关系,是一个调的三个主要和弦。这些理论为正确理解和声的级数与功能奠定了基础。但在和声标记方面他只在数字低音的基础上稍作变化。拉莫对音阶各级所用的术语是:主音,二级,中音,四级(以后称下属音),属音,六级,导音。他的和声标记方法是:谱表下方曲首括弧内的大写字母代表调性;和弦下方用字母代表和弦的根音;“2”字代表二级和弦;“4”字代表属音上方四度留音进入属和弦;“×”代表属和弦等。但这种标记方法并未付诸实用。19世纪初,在和声标记方面有了进一步的发展,产生了更为系统化、更适合于教学需要的标记方法。德国理论家G.韦贝尔(1779~1839)先是用大小字母与其他记号以标记几种基本的和弦结构,大写字母表示大三和弦,小写字母表示小三和弦,小写字母左上方加0表示减三和弦,大写字母右旁加7是大三和弦加小七度,小写字母右旁加7是小三和弦加小七度,小写字母左上方加0、右旁加7为减七和弦,大写字母右旁加7表示大七和弦。这种标记适用于转位和弦,并且表示了不同和弦结构的区别。这是建立在和弦三度结构原则上的标记方法,但它们没有表示出每一和弦在调内的音级位置,因此,韦贝尔后来又创用了以罗马数字来标记和弦级数的方法,大的数字表示大三和弦,小的数字表示小三和弦,仍用7和0等表示不同的和弦结构。德文字母用以表示调性。在转调时,韦贝尔还采用了表示和弦双重意义的标记方法(见例 5)。[]

- 数学百科大全---和声学

- › 数学百科知识专题:用常规配方法解一元二次方程

- › 数学百科知识专题:用公式法解一元二次方程

- › 数学百科知识专题:用完全平方公式因式分解

- › 数学百科知识专题:用平方差公式因式分解

- › 数学百科知识专题:解一元二次不等式

- › 数学百科知识专题:解一元一次不等式组

- › 数学百科知识专题:解一元一次不等式

- › 数学百科知识专题:求定义域

- › 数学百科知识专题:根式与无理式

- › 数学百科知识专题:比例中项

- › 数学百科知识专题:判断四式成比例

- › 数学百科知识专题:判断四数成比例

- 在百度中搜索相关文章:数学百科大全---和声学

- 在谷歌中搜索相关文章:数学百科大全---和声学

- 在soso中搜索相关文章:数学百科大全---和声学

- 在搜狗中搜索相关文章:数学百科大全---和声学